「震災で、10年過疎が早まった」~女川町に行って感じたこと

宮城県女川町へは、東日本大震災の翌々年に訪問し、それ以来ですので、6年ぶりです。当時の面影はありません。ただ、人口が、震災前の6割程度しか回復していないということで、将来、どうなるのか、気になります。

今回、あらためて女川町に行って、思ったこと。

「震災で、10年過疎が早まった」。

「女川町は、もっとも震災復興がうまくいった町」だそうですが、それでも、震災前の規模には戻っていません。

他の町は、もっと厳しそうです。

震災直後、陸前高田市に行き、町が跡形も無く消え、その後、かさ上げ工事が行われていたところまでは、見ています。

その後どうなったか?

今回の旅で、震災復興を進めるみなさんのお悩みを聞くことができました。

女川町役場で、須田善明町長と対面いたしました。東京田無ロータリークラブが電子黒板を女川町に寄付することになったので、その御礼のため、町長みずからがご出席いただきました。

東京田無ロータリークラブでは、支援物資を、震災直後から運んでいます。高台にある被災者住宅に行くと、大勢に方が出てきて、支援物資を受け取っていました。高齢化が進んでいるようで、隣室の人には届けるという方もいらっしゃいました。

震災直後は、見るもの無残な姿だった女川浜もすっかりきれいになり、地元産のさんまの加工品などを売るおみやげもの屋・ハマテラスもできました。

千年希望の丘(岩沼市)~松島に学ぶ津波被害を減災する仕組み

宮城県女川町、仙台市荒浜と閖上、岩沼市を巡り、東日本大震災後8年の軌跡の一部を見て来ました。女川町、荒浜は、東京田無ロータリークラブのみなさんと、岩沼市は、保護司会西東京分区のみなさんと、それぞれ行きました。

宮城県南部の海岸沿いには、貞山堀と呼ばれる江戸時代の運河があり、「貞山堀を超えて津波は来ない」という言い伝えがあったそうで、これが、閖上、荒浜、岩沼市の死者が多かった理由の一つであるようです。

今回の視察で、岩沼市が、「千年希望の丘」というものを作っていたのを知りました。

松島が、湾に浮かぶ無数の小島が緩衝帯になって、津波被害を減災したことにヒントを得たのだとか。

一番海側には防潮堤。

江戸時代からの運河貞山掘は、あらためて幅を広げて、防災力をアップ。

防潮堤と貞山掘のあいだに、ところどころ小山を築いて、いざというときの逃げ場と減災に役立てる。これが「千年希望の丘」です。

運河を広げ、小山を築くだけでなく、運河沿いや小山に植栽をして、土留めと観光資源の創生。

コンクリート製の防潮堤はありません。コンクリートの耐用年数は50年。防潮堤を50年ごとに作り替えのは、現実には難しいとすれば、案外、小山に植栽は実用的な防災手法かもと思いました。

仙台市荒浜

仙台市荒浜地区は、住居不可地域に指定されているので、広大な平地に、ぽつんぽつんと当時を思い起させる震災遺構があります。

名取市閖上

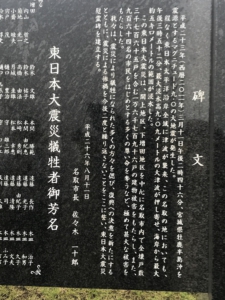

もっとも被害の大きかった地域のひとつが、閖上。あらためて、慰霊の祈りをささげました。